Actualités

Sommaire

57 résultats

-

Alerte météo

Evénement

-

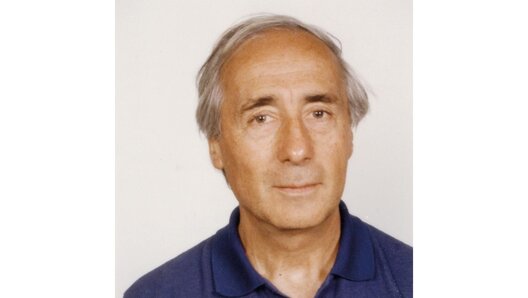

Henri Fadat, artisan du Tremblay athlétique club

Disparition

-

Le vélo à six roues

Cyclisme

-

Un budget 2026 sérieux

Finances

-

Bienvenue aux nouveaux commerces

Commerce

-

Un nouveau restaurant scolaire bientôt prêt

Equipements